Sommaire

Prolégomènes : « trouvé dans un

bocal »

1) Premiers résultats d’une recherche

II - Les

acteurs du terrain : présentation et implications méthodologiques

1) Maltraitance et protection des enfants

1. De la cruauté sur enfants à la maltraitance

2. La difficulté de faire l’histoire de France sur ce sujet

3. Histoires de la maltraitance et de la protection de l’enfance en France

2) La protection de l’enfance aujourd’hui : un domaine vaste et une mosaïque d’intervenants

1. Les services qui dépendent de l’Etat

3. La réforme récente occasionnée par la loi du 5 mars 2007

4. Organisation de la Protection de l’Enfance aujourd’hui dans le département du Rhône

5. Le rôle et la place des associations de lutte contre la maltraitance des enfants

3. Le stigmate et la Science, ou de Charybde en Scylla ?

2) Premières tentatives de prises de contact : autour des maisons du Rhône

3) Des aiguillages bien aléatoires ?

4) Les pédopsychiatres : non concerné/e/s

5) L’importance des relations personnelles

6) Anciennes connaissances, ancienne histoire …

IV - Quand

le silence s’effrite : communiquer le secret

1) Diversité des professionnel/le/s

3) Révéler, communiquer l’inceste ?

1. Les caractéristiques des communications faites durant l’enfance des incesté/e/s

2. La communication par des jeunes, juste après les faits ou pendant les faits

4. La communication par des adultes, au fil de leur vie

4) Caractéristiques des professionnel/le/s qui suscitent des communications

2. Penser qu’il y a quelque chose, mais pas ça

5. Quant le/la professionnel/le ne peut être qu’un passeur

V - L’impact

de la communication

1) La sidération et ses suites

5) La mise à distance ébranlée : inquiétante proximité, effroyable réalité

6) Toujours plus près de soi : aperçu sur l’inceste communiqué hors contexte professionnel

7) Toujours plus près de soi : quand c’est soi, la victime

VI - Le sort

de la communication

2) Garder le secret, garder la famille

1. Quand des professionnel/le/s veillent sur la paix familiale

2. Perdre son statut d’enfant ?

3. Quand des incesté/e/s veillent sur la paix familiale

3) Des mères honteuses ou des mères menteuses ?

4. Gregory Bateson, 2 : des mères coupables, coupables, ou bien coupables

5. Du syndrome d’aliénation parentale au sacrifice à la famille indissoluble.

Prolégomènes :

« trouvé dans un bocal »

L'inceste : consistance du silence

France, 20e - 21e siècle

J’ai réalisé le dessin de cette feuille de garde le soir de Noël 2006.

C’était le fruit enfin mûr d’une douleur jusque-là innomée

Ensuite, j’ai fait un rêve

Ensuite, j’ai tenté de suivre la voie ouverte par ce rêve

La voie est amère

Ce n’était pas dit dans le rêve …

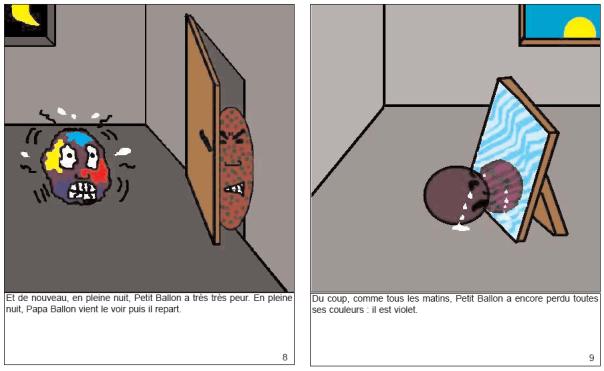

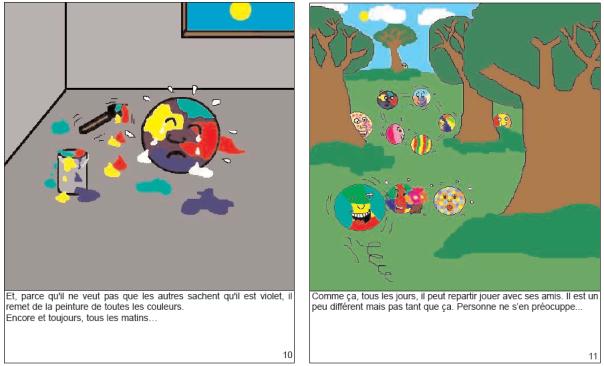

L’enfant héroïque

C’est un matin comme

tous les matins.

Gris.

Il faut se lever, vivre hélas. Vivre : se lever est si lourd. Le réel, le

poids du réel, le poids d’une vie. Une vie de quoi ? huit ans d’âge,

peut-être, ou neuf.

L’enfant héroïque prend son courage à deux mains et, puisqu’il le faut bien, se

lève.

Puisqu’il le faut bien, va jusqu’à la cuisine et fait ses tartines. Mais Dieu,

que les tartines sont lourdes à faire ! Le moindre effort est un poids

incommensurable. Si encore les tartines étaient là, toutes prêtes … mais

en ce lieu lugubre où est condamnée à vie l’enfant héroïque, il faut faire ses

tartines. Puis y aller. Y aller comme tous les jours, dans le lieu où vont les

enfants : l’école. C’est bien l’école, on y apprend des choses.

L’école. Un lieu aussi lourdingue que le reste. Un lieu qui pue.

Sur le chemin de l’école, le saule pleureur, qui jouxte l’immeuble de huit

étages peint en rose.

Sur le chemin de l’école, l’enfant héroïque

passe toujours sous les branches du saule pleureur, qui tombent si bas par

terre, formant comme un rideau entre ce monde et un autre : franchir les branches,

c’est changer de monde. Entrer dans un monde fabuleux, l’espace d’un instant,

où aucun de ces méchants qui peuplent le monde quotidien ne peut gagner, parce

que l’enfant héroïque y est le héros des livres qu’elle lit. Dans les livres,

le héros est toujours plus fort que les méchants qui lui veulent du mal. Dans

les livres, le héros gagne le combat.

Le combat. L’espace du saule franchit, le rideau de branches se referme

derrière elle sur le monde du rêve, et il faut, de nouveau, marcher dans le

monde du cauchemar. Quotidien. A vie. Mener le combat. En espérant quoi ?

Peut-être un jour retrouver le monde d’avant, d’avant le cauchemar ?

L’enfant héroïque a oublié que le cauchemar a toujours été là dans sa vie, et,

peut-être, cette mythification lui permet de tenir sans avaler la ciguë fatale.

Mais, n’empêche, que ces matins sont lourds, chaque matin, lourds comme la vie

qui m’est promise, ne pense même pas l’enfant.

Les tartines sont de plomb, à porter pour les

faire …

Et l’enfant héroïque, ses tartines calées

dans le ventre, s’en va au combat, comme tous les matins. Bizarrement, depuis

quelques temps, les matins sont tellement lourds qu’elle arrive à l’école après

les autres. Pas fait exprès. Ils sont déjà tous montés : il est 8h30 bien

passé, de dix minutes au moins. De cette époque datent les retards, pas faits

exprès : juste le poids des pieds à traîner jusqu’au lieu du combat

quotidien, après le poids des tartines à faire et le poids de l’éveil du matin.

Le retour quotidien au monde réel est si lourd …

8h40, tous les matins : dix minutes

quotidiennes gagnées, involontairement, sur le combat, par la grâce des pieds

qui traînent. Le combat, dont la première manche commence véritablement à la

récréation de 10h : crachats, insultes, parfois coups. L’enfant héroïque

est la délectation de cette bande de garçons qui l’encercle à chaque fois, dans

la cour, malgré la présence des maîtresses juste à côté. Elles ont beau les

punir, ils s’en fichent, ils recommencent toujours. Telle est la place de

l’enfant héroïque dans la cour : la sorcière à stigmatiser, à marquer de

ses crachats. Pourquoi ? Juste parce qu’elle est l’enfant héroïque, on

dirait.

C’est à tel point problématique que maman a dû emmener l’enfant héroïque voir

une psychiatre, qu’elle voit depuis toutes les semaines, pour l’aider dans ses

« problèmes relationnels avec les autres ». Pour l’enfant héroïque,

c’est un stigmate de plus, dont elle ne parle à personne : le/la

psychiatre, c’est l’endroit où l’on emmène les fous, non ?

Mais elle y va, par devoir puisque maman

veut, comme elle va à l’école par devoir puisque les adultes veulent, puisque

c’est là sa place dans le monde. Au milieu des crachats.

La récréation autour du repas est plus longue

…

Et puis arrive 16h30 : fin de la journée

pour l’enfant héroïque ?

Elle ne fait pourtant que commencer.

Avant de rentrer, l’enfant héroïque s’attarde en chemin, si ce n’est pas le

même chemin, ce soir-là, que les garçons méchants, auquel cas elle devient leur

proie jusqu’au pied de son immeuble..

Sur le chemin, il y a Titounette, la vieille

chatte de 15 ans. Et peut-être d’autres encore. L’enfant héroïque a appris à

parler à Titounette et aux autres, en s’approchant petit à petit. Un peu plus

chaque jour, précautionneusement, sans entrer dans l’espace qui fera fuir le

chat. Elle se maintient à la distance où le dilemme entre la peur et la

curiosité se fait le plus aigu pour l’animal. Juste là. Au-delà, il fuirait et

il faudrait tout recommencer à zéro… Alors, petit à petit, sur le chemin du

retour, l’enfant héroïque construit des amitiés sans paroles, sans langage,

avec ces êtres doux que sont les chats du quartier. Le langage lui sert pour

partir ailleurs, lorsqu’elle franchit le rideau du saule pleureur. Le langage

lui sert pour fuir le monde des humains réels.

Mais il faut rentrer et, comme tous les

soirs, quitter Titounette. Monter les escaliers de l’immeuble rose qui est

après le saule. Ouvrir la porte où il est marqué « Mr Dupont », comme

s’il n’y avait que lui qui comptait, « Monsieur ». Et rentrer dans un

autre enfer, pour un autre combat, plus désespérant encore.

Le combat du soir, c’est de supporter la guerre entre eux. Les insultes de l’un

envers l’autre. La violence qui ne laisse pas de traces. La violence

omniprésente mais qui ne sera jamais nommée comme telle. Parfois un verre

cassé, une assiette, un objet cher à l’autre, substitut de la chair et des os

qu’on ne cassera pas … violence sans traces. Guerre patricide et matricide.

Il n’est pas question de divorce,

pourtant : il y a « les enfants », ce ne serait pas bien pour

« les enfants », pense maman. Elle le dit parfois. Mais tout est mort

pourtant.

Et la mort continue au quotidien, d’instiller

son poison. Tous les matins, Dieu, que ces tartines sont lourdes à faire …

Dieu, qu’il est lourd de vivre. Où trouve-t-on cette satanée ciguë ?

Je voudrais arrêter là l’histoire, mais

l’enfant héroïque prend la plume et veut écrire elle-même la suite, plus noire

encore.

Je me souviens, le soir parfois, c’est sur le

canapé, ce sont ces moments que commente maman : « oh, tu vis ton

complexe d’Œdipe ! ». Je me souviens de quoi ? De rien. Trou

noir de la mémoire, de ma mémoire, à chaque fois. Seule la nuit se souvient

pour moi.

La nuit : à la lueur de la lampe

d’au-dessus du lit, s’évader sous le saule, franchir le rideau. Prendre la

matière des rêves du lendemain, dans les livres d’histoires écrits par les

humains.

Jusqu’à ne plus voir les lettres sur le

livre, tant les yeux se ferment. Dormir.

Seule la nuit se souvient pour moi … d’un combat contre un être sans forme et

sans nom, qui ne me veut que du mal, infiniment du mal, rend gris et désespéré

le monde dans lequel je vis. Et mon cauchemar nocturne, toujours, consiste en

ce combat contre lui.

Combat désespéré, inégal. Il me veut tant de

mal, il veut tant me détruire, pourquoi, et je veux juste vivre …

Je me souviens, les week-end

souvent, c’est sur son lit. Ce sont ces moments qu’il commente lui, avec ses

mots-couteaux qui me plantent. J’ai oublié les mots, j’ai oublié les lames. A

chaque fois, chaque week-end, pour continuer à supporter de vivre, la mémoire

du moment juste passé, là, de sa violence, disparaissait dans le trou noir de

ma mémoire. Laissant comme unique trace la grisaille du désespoir.

Parfois pourtant, il était gentil. Parfois

pourtant, il m’expliquait ce qu’il savait : comment luisent les lucioles,

comment marche une voiture, qu’est-ce que la force centrifuge, comment retenir

la table de 11, comment tenir sur un vélo, comment marcher, d’abord … et puis

le tout, entrecoupé des paroles-lames, des mots couteaux qui me plantent, à

chaque fois. Comme des pièges tendus en travers de ma vie, comme des pièges

pour que je tombe dans le gouffre, comme un châtiment pour une faute dont je ne

sais rien.

Les paroles-lames me disent, m’expliquent, ce

qu’est une femme pour un homme, quelle sera ma place dans ce monde, à travers

son regard à lui. Son regard est un couteau qui me plante. Et tous les jours,

le combat reprend entre son intention mortifère, et ma volonté de le changer et

ma haine de lui et ma haine de moi et maman qui ne fera rien parce que c’est le

même que le sien.

Spéciales dédicaces.

Je dédie cette recherche à

la mémoire d’Emilienne Mallet, née en 1893 à Cournon d’Auvergne, employée de

bureau à Paris, veuve de Georges Etienne décédé le 17 mai 1915, durant la

guerre.

Emilienne Mallet a quitté

ville et profession pour épouser Alfred S. en 1922, puis a fui cet époux et sa

violence en lui laissant leurs deux enfants, vers 1928, retournant à Paris,

sans que l’histoire ne dise si elle aurait pu les soustraire eux aussi à cette

violence[1].

Je dédie également cette

recherche à la mémoire de Marguerite, la « domestique » effrayante de

« la marraine ».

La marraine, peut-être

surnommée ainsi parce qu’elle avait été marraine de guerre, a été la nouvelle

compagne d’Alfred S. après le départ d’Emilienne Mallet.

Marguerite était

effrayante car « débile mentale ».

Je dédie un peu cette

recherche à la mémoire d’Yvonne S., cette enfant aperçue sur une photo noir et

blanc prise par son père, le photographe Alfred S.

A côté d’elle, sur la

photo, sa petite sœur, née en 1927.

Sur la photo, toutes deux

sont mignonnes, souriantes : des enfants heureuses.

Mais Yvonne S. n’aurait

pas dû avoir de sœur : Alfred S., du moins c’est ce que raconte l’histoire

qui m’est parvenue, ne voulait pas de cette enfant et aurait donc tenté de

faire avorter, par ses propres moyens, son épouse, Emilienne Mallet. L’enfant

est née tout de même, et sourit sur la photo noir et blanc.

Et devint

« débile ».

Je dédie donc une seconde

fois cette recherche à la mémoire de Marguerite, dont je n’ai pu comprendre

qu’après sa mort qu’elle s’appelait Marguerite S.

Je souhaite à Alfred S.

que les vers s’occupent de sa dépouille avec toute la tendresse qu’il mérite,

sincèrement, afin qu’il renaisse en jolie fleur.

Je dédie cette recherche

aux enfants d’Yvonne S., ainsi qu’à l’enfant héroïque qui est l’enfant de l’une

d’elles.

Enfin,

je dédie cette recherche à tous les hommes partis en 1914, avec la fleur au

fusil ou la mort dans l’âme.

A ceux qui ne sont jamais

revenus, morts fusillés pour désertion ou morts « pour la France »

dans ces tranchées où il n’y avait même plus de vers, pour accueillir leurs

dépouilles.

A ceux qui sont revenus,

portant peut-être avec eux la violence initiée là - à moins qu’à l’inverse,

elle n’ait été portée jusque dans ces tranchées par leurs pas ?

Je dédie également cette

recherche à la mémoire de ceux qui n’ont pas de mémoire car pas de

langage : au chat blanc, alias le lion, Léon, et d’autres noms encore,

dont les yeux vert clairs étaient si tristes ce lundi matin d’avril 2010, un

matin d’adieu

A Osiris, dont j’ai

partagé le toit durant 19 ans (à moins que ce ne soit l’inverse ?), qui a

trompé la mort cent fois avant qu’elle le rattrape, et dont la présence puis

l’absence hantent ce travail.

A Plume, qui a préféré ne

pas revenir, trop ébloui par les phares d’une voiture ou par l’attrait des

souris dans les broussailles, on ne sait.

A Titounette la vieille,

et à tou/te/s les sauvages rencontré/e/s quand les civilisé/e/s pourvu/e/s de

langage me jetaient des pierres, sur le chemin de l’école, me hélant sous les

noms de « Sophie le chat » ou encore « la sorcière »,

cependant qu’au moins les sauvages, eux, ne disaient que « miaou » et

étaient doux avec moi ...

Remerciements

Merci à Laurence, Cécile, Francis, Fabrice,

Hélène, Françoise, Irène, Christine, Micheline, Francine, Patricia, pour leur

participation à cette recherche, ainsi que, pour certain/e/s, à leurs

responsables pour avoir relayé ma demande.

Merci à Paulette, Lydia, Agnès, Danielle et

Aurélie, dont les paroles n’avaient pas tout à fait fini d’être écrites.

Merci au CPE anonyme, pour son aide

aujourd’hui pour ce travail mais aussi hier pour d’autres travaux ...

Merci à Marie-Carmen Garcia et à Olivier

Givre pour avoir encadré cette recherche.

Merci à François Laplantine et Axel Guioux

pour leur présence discrète.

Merci aux constructeurs/trices de

l’université publique accessible à peu près à tous, et plus encore à à peu près

toutes : sans votre œuvre ce mémoire n’aurait pu être.

Merci à celles qui, depuis Olympe de Gouges,

ont continué à se battre et ont permis par leurs luttes, pas si anciennes que

cela, que moi une femme, je trouve normal d’avoir pu faire les études que j’ai

faites et normal d’envisager d’aller plus loin. Même si parfois l’on me

rappelle que je devrais, paraît-il, penser à d’autres priorités.

Merci aux promoteurs du décret n° 85-607 du

14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de

l’Etat, et à ceux/celles qui en 2007, l’ont reconduit en l’état cependant

qu’ils/elles « réformaient » tout le reste. Sans les possibilités de

financement de ma reprise d’études ouvertes par ce décret, je tiens à souligner

que jamais je n’aurais pu envisager de réaliser ce travail de recherche.

Merci à l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques pour son soutien financier en

application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation

professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, même s’il fut parfois compliqué à

décrypter, semble-t-il.

Merci à moi-même pour mon entêtement à

réaliser mes rêves malgré les (nombreux) obstacles mis sur ma route.

Merci à Bernard de m’avoir transmis jadis la

bibliographie qui lui avait été transmise par son frère, et aussi pour m’avoir

expliqué, en tant que maçon, la modestie des bâtisseurs de cathédrale qui ne

signent pas leur œuvre, ou si peu, puisqu’elle est collective – et, j’ajoute,

qu’ils n’en voient pas toujours la fin.

Merci au parti d’avoir transmis au frère de

Bernard tous ces livres, mais pas pour la guerre froide, le sectarisme à deux

francs, et leurs ravages indélébiles.

Merci à ceux et celles qui ont semé des

obstacles sur ma route pour avoir été toujours, jusqu’à ce jour, heureusement,

moins têtu/e/s que moi.

Merci à Osiris

d’être resté si longtemps et d’avoir été, durant 19 ans, le seul être dont

j’étais forcée de reconnaître qu’il était plus têtu que moi.

Merci au soleil et

aux plantes pour l’air et la lumière qui nous permettent de vivre.

L’inceste, ce terme polysémique, qui désigne aussi bien une alliance prohibée, que le crime monstrueux de cet autrichien, découvert en 2008, qui séquestrait ses filles depuis des années et des années pour en jouir, à sa convenance, comme propriétés sexuelles.

L’inceste, qui désigne la transgression sulfureuse et le crime abominable … les deux ayant comme point commun d’être exceptionnels.

Selon les résultats de l’enquête CSF (Contextes de la Sexualité en France), réalisée en 2006, environ 20 % des femmes agressées sexuellement, ont eu pour premier agresseur un homme de leur parenté. Ce, sachant qu’environ une femme sur dix déclare avoir subi au moins une agression ou une tentative d’agression sexuelle au cours de sa vie (Bozon et Bajos, 2008). Cela signifie qu’entre une et deux femmes sur cent déclarent avoir subi une tentative d’agression, ou une agression sexuelle aboutie, de la part d’un homme de la parenté, en France[2]. L’inceste, qui désigne peut-être pour l’incesteur une transgression sulfureuse, n’est donc pas si hors du commun que cela.

C’est pourquoi il est possible d’effectuer une étude anthropologique non pas simplement de ce qu’en disent les média par exemple, mais de ce qu’en disent les gens qui l’ont subi, ainsi que leurs interlocuteurs/trices lorsqu’ils/elles en parlent.

En master 1, j’avais ainsi mené un premier volet de recherche basé sur des entretiens longs (entre 3 et 4 heures chacun) avec des femmes adultes[3] ayant été victimes d’inceste(s) durant leur enfance.

Après un retour sur les résultats principaux de ce premier volet, j’exposerai la problématique du présent travail, qui porte essentiellement sur des entretiens avec dix professionnel/le/s travaillant avec des mineur/e/s, et ayant pu être confronté/e/s à des révélations d’incestes dans leur cadre professionnel. Les entretiens menés en master 1 seront toutefois également mobilisés, et mis en dialogue avec ces nouveaux entretiens.

Ensuite, après un historique (période 19e-20e siècle essentiellement) du système de protection de l’enfance en France et de l’émergence de la notion de « maltraitance », je décrirai le système de protection de l’enfance contemporain, dans sa complexité, résultante de cette histoire composite. Cette description mènera à des interrogations, en termes de méthodologie, concernant le choix du terrain. Mais également à questionner l’épistémologie appropriée à une recherche sur un thème « infernal »[4] qui nous implique tou/te/s par sa proximité, géographique et temporelle, puisque les faits ne se déroulent pas au Rwanda ou à Bogota, mais en France métropolitaine. Ils ne se déroulent pas plus dans une Antiquité éloignée, puisque la période dont il est question est la fin du 20e siècle et le début du 21e siècle.

L’entrée sur le terrain sera alors décrite, telle qu’elle s’est déroulée concrètement, dans ce qu’elle révèle, déjà, du regard des acteurs interrogés, sur l’inceste.

Dans une première partie d’analyse des propos recueillis sur le terrain, il s’agira de décrire quand, comment et à quelles occasions se font les révélations d’abus sexuels incestueux auprès des professionnel/le/s rencontré/e/s. Puis seront décrits les effets, notamment émotionnels, de ces révélations sur les professionnel/le/s. En comparant ces réactions avec celles existant autour des révélations reçues dans l’entourage personnel, et, enfin, avec celles des incestées elles-mêmes, nous verrons l’impact de l’inceste sur les liens sociaux, et la transformation, souvent irréversible, de la vision de ces liens qu’il produit auprès de ceux et celles qu’il touche personnellement.

Enfin, sera bien sûr étudié le sort fait à la révélation reçue dans un cadre professionnel : faut-il « aller aux flics » et comment ? Signaler ? Et/ou œuvrer à reconstruire la famille ainsi blessée ?

Un focus particulier sera alors fait, pour finir, sur la place des mères vis-à-vis des abus, dans la réalité et dans les représentations des professionnel/le/s interviewé/e/s.

En master 1, mon travail, « l’inceste : anthropologie d’une entreprise de démolition systématique de la personne », a consisté en une étude anthropologique de l’inceste en France, tel qu’il est vécu dans la réalité lorsqu’il se produit. Plus précisément, tel qu’il est vécu et décrit par des personnes ayant subi un ou des abus incestueux : il se situe donc clairement dans l’étude des violences intra familiales, sujet peu abordé en sociologie et anthropologie de la parenté[5]. Les violences sexuelles incestueuses, quant à elles, n’ont commencé à être étudiées que très récemment en anthropologie (2004).

Ma recherche s’était effectuée à partir d’entretiens (récits de vie) avec des personnes adultes ayant subi des actes incestueux dans le passé (5 entretiens de 3H30 à 4H chacun). Ma problématique se déployait selon trois axes :

1. Les relations dans la famille d'origine, le fonctionnement de cette famille, à l'époque des violences incestueuses, notamment sous l'angle des rapports de pouvoir et de contrôle (des personnes, de l'espace domestique) et aussi des solidarités quand il en existe.

2. Comment l'empreinte de cette enfance modèle-t-elle l’existence (fondation d'une famille, profession, mobilité géographique …) et le quotidien des incesté/e/s ?

3. Comment ces incesté/e/s décrivent-elles(ils) les regards des interlocuteurs/trices et instances auxquelles elles(ils) ont eu affaire en tant que victimes d’inceste (Justice, santé, entourage) et les possibilités de reconnaissance que ces rencontres leur ont (ou non) apportées ?

Cette recherche a montré comment l’inceste ne correspond que rarement au schéma de l’événement surgissant brutalement de l’extérieur, dans la vie des incesté/e/s (comme une effraction de domicile par exemple). Au contraire, il est préparé, construit par l’abuseur au quotidien, et s’inscrit dans une stratégie plus globale de contrôle, d’emprise, soit par lui-même, soit par une personne en position de pouvoir, qui le soutient de fait et fait corps avec lui (comme la mère d’Aurélie alors qu’Aurélie est incestée par son grand frère). Souvent, ces abus sexuels sont une des faces d’un iceberg plus vaste, qui touche tous les aspects de la vie familiale : l’argent et son utilisation (rétention par l’incesteur, et/ou « cadeaux financiers » en lien avec les abus), le contrôle des relations dans le foyer et avec l’extérieur, en constituent des aspects importants. Finalement, l’inceste apparaît non comme simplement une relation abusive entre une victime et un coupable, mais comme un système relationnel entre tou/te/s les membres de l’entourage familial : un ordre, éminemment destructeur, avec en son sommet l’abuseur, et non un désordre.

Des comparaisons avec la dictature ou le système tortionnaire associé, et pour ce dernier dans ses développements les plus « modernes » : la torture sans traces (« torture blanche » - Sironi, 1999), m’ont alors permis de situer l’inceste dans les pratiques de mise sous terreur et de démolition utilisant la violence par et sur le sexe, plutôt que comme une pratique sexuelle déviante par exemple d’un abuseur qui agirait ainsi par « confusion » entre sa femme et ses filles/fils ou sous l’emprise de quelque autre problème sexuel expliquant ses actes sidérants. Mais ces comparaisons ne permettent néanmoins pas de penser la violence « at home », au foyer. En ce sens, l’étude et la comparaison avec la famille esclavagiste créée au Brésil par des européen/ne/s, « fonctionnant » comme un ordre fondé sur le viol et la violence (voir Freyre, 1974), et ayant existé jusqu’à la fin du 19e siècle, a été questionnée comme pouvant plus probablement permettre de commencer à penser cette violence spécifique.

L’inceste

et la violence intrafamiliale souvent concomitante ont en outre une histoire

intergénérationnelle, une généalogie, et constituent une socialisation à ne

rien valoir, à se détruire, à accepter d’être détruit/e voire à participer à,

ou devenir complice de la destruction d’autres personnes. Il se transmet par le

silence, et celles/ceux qui s’obstinent à refuser de maintenir ce silence se

voient sanctionné/e/s (ostracisation) par la famille de l’abuseur. Silence qui n’est « pas qu’une absence de

paroles. C’est une relation créée et maintenue par des individus selon des

règles implicites. Or, pour briser le silence, il faut non seulement raconter

mais également être écouté et cru par quelqu’un. Le silence existe lorsque

l’enfant se tait, mais il existe aussi lorsque la fille dit à sa mère que son

père l’a violée et que la mère refuse de la croire. » (S. La Branche,

2003, p 28). Et ainsi l’abuseur peut continuer, sur elle et ensuite d’autres

victimes.

Les dégâts les plus notoires de l’inceste semblent se situer dans les possibilités de relations de couple, souvent spontanément subies par devoir suite à la socialisation incestueuse (« rendre son conjoint heureux », « tenir le coup », etc). Mais il touche aussi le rapport au travail, ainsi que beaucoup d’aspects de la vie quotidienne. Cet impact peut être très différé dans le temps. L’inceste est donc un crime qui n’est jamais archivable, et même des décennies s’étant écoulées, il imprègne fréquemment toute l’existence des incesté/e/s, dans ses moindres replis ... en silence.

Silence sur l’inceste qui constitue véritablement un axe central, et ne se limite pas aux familles incestueuses. Ainsi, certain/e/s psychothérapeutes y participent, en évitant le sujet alors même que les incesté/e/s l’abordent. D’autres psychothérapeutes mettent en doute l’existence même de l’inceste relaté par l’incesté/e. Pour autant, le/la psychothérapeute peut aussi avoir un rôle crucial dans le dévoilement des différents incestes dans la famille … lorsqu’il/elle entend.

Par ailleurs, il existe une hiérarchie des abus à laquelle les incesté/e/s adhèrent souvent. Hiérarchie qui étrangement aide beaucoup d’entre elles(eux) à continuer à rester dans la case « ce qui m’est arrivé n’est pas grave ». Hiérarchie viol/autres violences sexuelles. Hiérarchie selon le lien de parenté avec l’abuseur (différence de génération ou non, famille par le sang ou non, père ou autre abuseur). Hiérarchie inceste/hors inceste parfois, cette dernière démarcation ayant des frontières aux définitions diverses et contradictoires entre elles dans les associations de victimes, et étant entendue à l’inverse dans un sens parfois très restrictif par des incesté/e/s ou leurs proches.

Cette hiérarchisation des abus est reprise (ou créée ?) par la Justice, et l’inceste n’existe pas dans les textes pénaux et civils français[6]. De plus, telle qu’elle est conduite aujourd'hui, cette Justice ne permet qu’à un nombre faible d’incesté/e/s d’obtenir reconnaissance. Ses délais pour déposer plainte ne sont pas adaptés à la temporalité dont ont besoin les ex-incesté/e/s pour imaginer déposer plainte. L’accueil reste très disparate, la minimisation/banalisation du crime (« était-ce un jeu ? »), voire la culpabilisation de sa victime (« cette enfant de 11 ans était-elle aguicheuse ? »), s’ils ne font plus l’unanimité (Vigarello, 1998), restent néanmoins bien vivaces. C’est ainsi que la majorité des ex-incesté/e/s sont renvoyé/e/s au non lieu, au sans suite, qui laisse intacts tous les droits et obligations familiaux, comme si de rien n’était (y compris les droits de visite de l’abuseur sur les futurs enfants de ses victimes …), et leur interdit de fait le témoignage public sur le crime qu’elles ont subi (Thomas, 2004).

La présente recherche, menée en master 2, s’est donnée quant à elle pour objectif de comprendre comment était perçu l’inceste par des personnes pouvant, à titre professionnel, être amenées à rencontrer des mineur/e/s incesté/e/s.

C’est en partant des interrogations posées pour moi par l’extrait d’article suivant, que j’ai construit ma problématique.

« Une bonne campagne contre l’inceste devrait montrer aux parents les

limites de l’intimité de l’enfant, en expliquant par exemple qu’il faut fermer

la porte de la salle de bains pendant la douche », dit Annie Gaudière,

directrice générale de l’organisation Allô enfance maltraitée (le 119), dans

l’édition du Monde du 22 février. Les appels téléphoniques reçus par le 119

révéleraient donc des situations de vie à ce point différentes de ce que

décrivent les victimes d’inceste devenues adultes pour qu’Annie Gaudière

réduise l’abus sexuel intrafamilial à une histoire de porte ouverte ?

L’enquête ethnographique et la consultation en milieu hospitalier permettent

d’établir un constat certain : l’abuseur ouvre la porte, même quand elle

est fermée ; occasionnellement, il la casse. La plupart du temps, il casse

chez sa victime toute velléité éventuelle de fermer la porte. » (Dorothée

Dussy, Marc Shelly, mars 2005).

Dans cet article, ce qui transparaît, c’est un écart important entre la manière de concevoir l’abus incestueux, pour Annie Gaudière par exemple, et ce qui en est audible lorsque des ancien/ne/s incesté/e/s, devenu/e/s adultes, en parlent, par exemple lors d’un entretien avec un/e anthropologue pour un travail de recherche.

D’un côté, Annie Gaudière, directrice de professionnel/le/s de l’enfance en charge du n°119, affirme qu’il faut apprendre aux incesteurs à fermer les portes (donc qu’il peuvent et voudraient bien apprendre). Cela peut sous entendre que l’inceste serait commis, en somme, par ignorance ou par manque de repères concernant les conditions propices à un bon développement de l’enfant.

De l’autre côté, l’anthropologue Dorothée Dussy et le praticien hospitalier Marc Shelly évoquent un incesteur pourvu d’une intention claire, et prêt à toutes formes de violences pour parvenir à ses fins : ouvrir la porte si tel est son désir, abuser l’enfant si tel est son désir.

En tant que personne ayant dû cohabiter durant des années avec mon incesteur, j’ai moi aussi beaucoup de mal à comprendre la vision des choses développée par Annie Gaudière. Elle m’est radicalement étrangère, comme venue d’un autre univers, suscite ma perplexité, m’intrigue beaucoup. Alors que le propos de Dussy et Shelly me semble « évident », et pour cause :

Moi - lorsque j’étais

au lycée, la porte de cette salle de bains-là … si je m’y enfermais pour lui

échapper, « il » l’ouvrait avec un tournevis, qu’il plaçait dans la

serrure côté extérieur, et tournait, tout en vociférant et hurlant. Ensuite, il

y avait des coups, de sa part, plein de coups qui se succédaient, décuplés en

nombre et intensité par la rage d’avoir du affronter un obstacle placé sur sa

route avant de parvenir à me les octroyer. L’obstacle ? la porte,

« insolemment » fermée par mes soins, et mes mains arc-boutées sur la

serrure côté intérieur pour ne pas qu’il parvienne à la faire tourner, peine

perdue hélas car je n’ai jamais su par quel procédé, son tournevis était

toujours le plus fort, transformant cet homme violent en une sorte de superman

invincible à mes yeux, à qui mieux valait ne pas résister pour que ce ne soit

pas pire encore …

Et tout cela, c’était

normal.

Avant

que j’arrive au lycée, cette salle de bains-là a en outre été l’un des lieux de

ses exactions incestueuses. La porte était-elle fermée ? Ouverte ?

Par les bons soins de qui ? Je l’ignore, tant mes souvenirs sont alors

flous, flou que je n’ai aucun désir de lever ici. Il est juste patent que

j’étais alors encore plus petite, et lui encore plus « superman »,

que lorsque j’étais au lycée.

Agissait-il

par simple méconnaissance des bons principes concernant « l’intimité de

l’enfant » ? Je ne saurais le dire. J’ai mon intime conviction. Mais

quelle légitimité pour la dire haut et fort et qu’elle serve ?

Est-elle si difficile à

penser, la haine et la volonté de destruction envers un/e enfant par un/e de

ses propres apparenté/e/s ?

Pour Annie Gaudière et d’autres, certainement, c’est cet univers de haine envers l’enfant ou les enfants ainsi ciblé/e/s, qui est étrange, voire carrément étranger, et heureusement, car cela signifie qu’elles/ils ont vécu dans un monde plus vivable.

Or, dans les propos d’Annie Gaudière, c’est précisément cette haine qui disparaît, qui est passée sous silence.

Passée sous silence, mais en premier lieu pour Annie Gaudière elle-même : l’inceste semble lui apparaître comme quelque chose de « pas fait exprès ». Il est alors réduit à un acte d’atteinte à l’intimité de l’enfant, une atteinte des « limites » de celle-ci. Ce qu’il est, bien sûr, mais pas seulement. Le sadisme de l’incesteur/euse ? Sa perversité ? Sa violence volontaire ? Passés sous silence, car tout simplement non pensés.

Nous trouverions-nous là devant une « violence impensable » pour Annie Gaudière et les personnes qui s’expriment comme elle sur ce sujet, pour reprendre le titre d’un ouvrage[7] ?

La problématique de mon travail

de master 2 s’est, à partir de ces réflexions, déclinée en trois axes, avec

comme fil conducteur central le silence, ainsi que ce qui l’entretient et ce qui permet de le rompre. Je

souhaitais partir du silence tel que le définit Stéphane La

Branche :

« le silence est (…) à la base de la subjugation. Le silence dont

il est question ici est celui des victimes qui ne parlent pas de l’abus, même

si elles en souffrent. La première cause de ce silence est simple :

l’absence de recours. Si un enfant est victime d’abus de la part d’un parent,

vers qui peut-il se tourner pour recevoir de l’aide ? Se taire signifie

pour lui survivre, mais à un prix incroyablement élevé. La deuxième cause est

l’entourage. Lorsque l’enfant demande de l’aide, son discours et son expérience

sont souvent niés par la famille immédiate qui évite de faire face à la

situation. Le silence n’est donc pas qu’une absence de paroles. C’est une

relation créée et maintenue par des individus selon des règles implicites

[souligné par moi]. Or, pour briser le silence, il faut non seulement raconter

mais également être écouté et cru par quelqu’un. Le silence existe lorsque

l’enfant se tait, mais il existe aussi lorsque la fille dit à sa mère que son

père l’a violée et que la mère refuse de la croire. » (Stéphane La

Branche, 2003, p. 28), ou encore qu’elle reste sans réactions,

indifférente, comme si ce n’était rien de si grave.

Mais comment penser ainsi en termes de « silence » les écarts

entre l’analyse d’Annie Gaudière et le vécu réel des incesté/e/s ? En ce

qu’ils déportent le centre de l’attention sur d’autres points que l’abus sexuel

incestueux : sur des normes jugées « saines » d’intimité, et qui

feraient prophylaxie contre toute dérive incestueuse ?

Ces écarts de description n’agiraient-ils pas pour les

professionnel/le/s, finalement, comme une « théorie écran » telle que

la décrit également Dorothée Dussy concernant l’anthropologie :

« Pour ce qui est de l’inceste, (…) la théorie [anthropologique] de la

prohibition fait fonction d’écran à la dimension empirique de l’inceste »

(Dorothée Dussy, 2009, p 136) ?

Dès lors, étudier le silence, ce qui peut le rompre et ce qui, à l’inverse, l’entretient, revient à étudier la ou les théories, « écran », ou plus proches du réel, qui oeuvrent pour les interlocuteurs/trices des jeunes victimes d’inceste ou de leurs proches.

D’où un questionnement autour

des points suivants :

1.

Comment les professionnel/le/s (ou bénévoles) du champ

social, de la psychologie ou encore de la protection de l’enfance se

représentent-ils/elles, décrivent-ils/elles, mais aussi éprouvent-ils/elles

l’inceste ?

La recherche de master 1 a fait émerger plusieurs sous-axes possibles : la polarisation « faut-il soigner et/ou punir l’abuseur ? » qui recoupe celle entre folie, traumatisme d’une part, et crime, mal et morale, d’autre part ; l’existence d’une hiérarchisation des abus. L’article cité ci-dessus, pose également la question de la violence, de ce qui en est perçu et analysé, ou non, par les professionnel/le/s.

Par delà ces distinguos, mes entretiens de master 2 me conduisent à poser la question d’une polarisation entre une logique d’appréhension des abus en termes d’actes (coups, touchers déplacés, etc), dont on pourrait constater les traces (hématomes, déflorations, séquelles psychologiques), ainsi que déterminer la gravité suivant une échelle (« viols », « simples tripotages », etc), et une logique d’appréhension en termes d’intentions, plus soucieuse des intentions de l’incesteur/euse et de son impact, dans une relation historicisée et globale avec sa ou ses victimes : nous retrouverions là notamment l’écart entre la pensée d’Annie Gaudière et les vécus des victimes d’incestes concernant la violence.

Enfin, les sentiments (dégoût ? Indignation ? Révolte ? Sidération ? …) suscités pour ces personnes par la confrontation avec l’abus incestueux retiennent fortement mon attention, lorsqu’ils sont évoqués.

2.

Quelles représentations de la famille, des relations

parents/enfants et hommes/femmes sont en œuvre ici ?

La recherche de master 1 a montré le rôle des croyances des professionnel/le/s rencontré/e/s, concernant la famille, dans la continuation du silence autour de l’inceste : si tel enfant ne va pas bien, c’est, exemple récurrent, à cause du divorce de ses parents, l’inceste étant éludé quand son existence est connue, ou bien constituant une éventualité impensée sinon. Ici, il s’agit d’approfondir l’étude de ces représentations de la famille, et de leurs implications très concrètes relativement aux cas d’abus sexuels incestueux.

3.

Enfin, quelles divergences et convergences

existent-elles entre ces représentations, et l’inceste tel qu’il est

descriptible à partir des entretiens avec des incesté/e/s effectués en

master 1 ?

Ceci dans l’idée d’une cartographie précise des analyses des incesté/e/s et des professionnel/le/s, ainsi que de leurs croyances respectives concernant notamment les manières de faire des différent/e/s professionnel/le/s, les signes montrés par les incesté/e/s, et la parole autour de l’inceste.

Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, il m’a paru intéressant de resituer l’inceste dans le champ plus large des maltraitances au sein de la famille.

II - Les acteurs du terrain : présentation et implications méthodologiques

Et, pour ce faire, il nous faut commencer par comprendre l’univers dans lequel nous entrons, avec en son centre la « protection de l’enfance », afin de pouvoir préciser ensuite les choix méthodologiques pour ce travail.

Compréhension tentée, en première approche, par la lecture des nombreux documents disponibles via les sites internet des organismes et administrations concernés, ainsi que celle des écrits de différentes personnalités, qu’elles soient chercheurs en sciences humaines ou elles-mêmes professionnelles. Ou encore chercheurs/euses et professionnel/le/s à la fois.

Compréhension qui peut prendre du temps, m’en a pris en tout cas, et va, dans l’immédiat, nous occuper pour quelques pages, qui vont commencer par un historique, avant de nous attacher à décrire le système de protection de l’enfance tel qu’il existe aujourd’hui (années 2000) en France.

Selon Sellenet, « le mot maltraitance apparaît en 1550 au sens de « traiter durement » ; à l’époque classique, il signifie « mal nourrir » (1636), mais il faut attendre 1987 pour que la forme moderne du mot « maltraitance » se fixe dans notre vocabulaire. Il renvoie à une multiplicité de synonymes : rudoyer, battre, malmener, éreinter, étriller, houspiller, frapper, molester, abîmer, blesser … » (Sellenet, 2003, p 96-97).

Selon Noiriel, les faits divers médiatisés « ont imposé dans notre vocabulaire courant le terme de « maltraitance », au point que l’on a oublié qu’il est très récent dans la langue française. « Si maltraiter est soudé en un composé depuis le XVIe siècle, le dérivé maltraitance a moins de vingt ans » constate le linguiste Alain Rey (2001). Et il ajoute que ce terme « est venu rejoindre ces noms en –ance ou en –ence qui décrivent une action particulière, souvent plus précise et plus forte que le verbe dont ils proviennent (…). Ainsi la maltraitance est pire et va plus loin que les mauvais traitements. (…) » (…) La rapidité avec laquelle le mot « maltraitance » s’est imposé dans la langue française est un indice de l’importance que l’on accorde aujourd’hui à la question des formes de domination dans la sphère domestique. » (Noiriel, 2005, p 154-155).

Les termes ont donc évolué avec le temps, et n’ont pas toujours désigné les mêmes réalités. Les perceptions de ces réalités ont également évolué, comme le relate Ian Hacking : « En se limitant aux sociétés industrialisées à partir de 1800, nous possédons une quantité infinie de documents qui témoignent des horreurs subies par les enfants, que l’on considérait à l’époque avec effroi, et que manifestement les enfants détestaient tout autant. On faisait subir d’autres traitements aux enfants que nous jugeons mauvais aujourd’hui et que les enfants d’aujourd’hui détesteraient, mais qui, à l’époque, n’étaient pas nécessairement perçus comme tels. » (Hacking, 2006, p 92).

D’autre part, Hacking ajoute que l’idée d’abus sur enfant présuppose l’idée même d’enfance, qui, depuis les travaux d’Ariès (et, j’ajoute, les childhood studies qui s’en sont inspirées) est connue comme n’étant pas universellement existante. Il remarque en outre que, avant 1960, on parlait rarement « d’abus sur enfant », mais bien plutôt de « cruauté envers les enfants ».

Cette « cruauté envers les enfants », à l’ère victorienne, « ne fut mise explicitement en évidence qu’en 1874. Elle ne focalisa l’intérêt du public qu’à la suite d’un fait sensationnel (…). Une fillette, qui avait été battue et humiliée brutalement par sa belle-mère devint le symbole de toutes les horreurs cachées. On répondit par la création de la Société New-yorkaise pour le prévention de la cruauté envers les enfants (…). [Il est intéressant de noter que] Il s’agissait en fait d’une ramification d’une organisation consacrée jusque-là à la prévention de la cruauté envers les animaux, la Société américaine humanitaire (…). Tout se passait comme s’il n’y avait pas de place pour ce concept de cruauté envers les enfants, de telle sorte que ce problème devait rentrer sous la coupe d’une organisation déjà existante qui s’occupait des animaux. » (Hacking, 2006, p 93). Néanmoins, rapidement, l’idée se répand à travers les Etats-Unis et également en Angleterre. Et selon Hacking, « La cruauté envers les enfants a occupé une place de choix au sein du stock de causes morales où s’approvisionnait l’ère victorienne. La lutte contre l’esclavage avait été l’une des premières. Il y avait à l’époque toute une campagne d’agitation autour des heures de travail des enfants, qui contribua à associer d’un point de vue conceptuel l’enfance et l’esclavage. » (Hacking, 2006, p 94). Et c’est donc en participant de tout un réseau de luttes mobilisant les mêmes classes sociales : luttes contre l’abus d’alcool, pour l’extension du droit de vote, contre la vivisection, pour les droits des femmes … que s’inscrit la lutte contre la cruauté envers les enfants, perçue, on le voit, comme en lien également avec par exemple le travail des enfants. Cette cruauté envers les enfants était, en outre, décrite comme constituant avant tout un vice des classes sociales inférieures. Elle était une mauvaise chose, un mal, mais un mal parmi d’autres, « elle était simplement jugée particulièrement mauvaise, car elle s’attaquait à l’innocent, et qu’elle amenait souvent ce dernier à devenir plus tard un danger public promis à la délinquance organisée. » (Hacking, 2006, p 95). Enfin, durant l’ère victorienne, les procès font état de nombreux cas d’abus sexuels sur mineur/e/s, « Mais ces actes vicieux n’étaient en général pas regroupés avec la cruauté envers les enfants. » (Hacking, 2006, p 96).

Les campagnes contre les abus sur enfants débutent en 1961, lorsqu’un groupe de pédiatres de Denver attirèrent l’attention, en montrant des radios des os fracturés de nourrissons, sur les blessures de ces tout/e/s petit/e/s. « Si ces faits étaient déjà largement connus depuis 1945, personne n’avait osé dire que ces fractures étaient causées par les parents qui battaient leurs bébés. » (Hacking, 2006, p 98). Hacking remarque la finesse stratégique de ces pédiatres, qui ont choisi de montrer des radios de nourrissons, ce qui leur permettait « d’écarter le problème du prétendu droit qu’auraient les parents d’infliger des traitements physiques sévères à leurs enfants. Personne en effet ne pouvait soutenir que les parents avaient le droit de punir de simples bébés. » (Hacking, 2006, p 101). Ensuite, il ne restait plus qu’à faire considérer les bébés comme un sous-ensemble d’un ensemble en réalité plus vaste : celui des enfants victimes d’abus. L’attention était, ici, focalisée sur l’abus physique puis la négligence.

Dans la cruauté envers les enfants de l’époque victorienne, l’homme qui avait battu ou violé sa fille, nous dit Hacking, « était un minable qu’il fallait punir. » (Hacking, 2006, p 97), ou encore, la mère négligente, « devait être séparée de sa progéniture dans la mesure où elle leur faisait du mal, et non parce qu’elle appartenait à l’espèce de ceux qui font du mal aux enfants. » (Hacking, 2006, p 97). Dans l’abus sur enfant des années 1960, apparu aux Etats-Unis, les médecins « déclarèrent que les auteurs d’abus étaient des malades. » (Hacking, 2006, p 96). On suppose donc qu’il existe des types de personnes, telles les auteur/e/s ou les victimes d’abus sur enfants, à propos desquels une connaissance scientifique est possible et pourrait être efficiente : « Si cette connaissance est valable, on obtiendra de nombreux types d’abus, d’auteurs d’abus et de victimes d’abus, qui répondront à différents types de lois médicales, psychiatriques et statistiques. » (Hacking, 2006, p 97). J’ajoute que cette approche est encore prégnante en France aujourd’hui même, au niveau des documents écrits par les décideurs/euses dirigeant la protection de l’enfance. Ainsi, le SNATED, plus connu sous le nom de « 119 – allô enfance maltraitée », réalise des journées de formation à l’attention des professionnel/le/s :

« Elles

sont centrées sur la présentation du SNATED, son articulation avec les

dispositifs de protection de l'enfance, l'activité d'écoute, et les données

épidémiologiques relatives à la maltraitance. [souligné par moi]

(…)

Attention,

notre service étant très sollicité, nous ne pouvons malheureusement

pas répondre positivement à l'ensemble des demandes.

Le

SNATED n'intervient qu'auprès de professionnels. » (Source : site

internet du n°119)

Et si l’on regarde sur les différents sites des – nombreux - observatoires chargés de construire des statistiques autour des phénomènes « maltraitance et enfance en danger » (ODAS, ONED …), on trouve même des idées, tout à fait sérieuses, comme

«

Une enquête en population générale, réalisée auprès d’adultes, mais aussi

auprès d’enfants permettrait de répondre à cette question. Une telle

investigation ne nous semble cependant aujourd’hui pas justifiée du fait des

difficultés matérielles et juridiques, ainsi que du coût élevé d’un tel type

d’enquête » (Source : Guyarvarch, ONED 2008, p 6)

La question ? Savoir si les enfants d’aujourd’hui sont maltraités dans les mêmes proportions, ou non, que les adultes qui disent aujourd’hui dans les enquêtes qui le leur demandent, s’ils/elles ont été maltraité/e/s durant leur enfance.

La question qui manque, maintenant, dans cette réflexion : et qu’aurait fait l’ONED de tous les enfants qui auraient, anonymement, répondu « oui » aux item montrant qu’ils subissaient des maltraitances, là, en ce moment-même ?

Durant les années 1960, ce nouveau champ de connaissance, de typologisation, d’élaboration de « lois » statistiques autour des abus, prend corps à partir d’a priori, continue Hacking : « « Souvent, les parents peuvent faire subir à leurs enfants le type de traitements qu’on leur a appliqué lorsqu’eux-mêmes étaient enfants ». Cette remarque est tirée du premier article paru sur les bébés battus. (…) Cette phrase devint pratiquement un axiome adopté par la grande majorité des cliniciens et des travailleurs sociaux, et une idée générale reprise par les profanes » (Hacking, 2006, p 99).

En plus de son caractère « médicalisé », l’abus sur enfants se distingue de la cruauté sur enfants de l’ère victorienne sur trois autres points, nous dit encore Hacking :

- la cruauté envers les enfants était une cruauté parmi d’autres, comme celle exercée sur les animaux par exemple : « La cruauté envers les enfants était un mal, l’abus sur enfant est le mal absolu. » (Hacking, 2006, p 95).

- La cruauté envers les enfants était un vice des classes pauvres. L’abus sur enfant touche tous les milieux sociaux : ce qu’il menace, c’est la famille.

- La cruauté sexuelle envers les enfants va devenir, une décennie après les radios des pédiatres de Denver, une composante essentielle de la définition de « l’abus sur enfant », voire le prototype de ce « [mal absolu] parfaitement inintelligible au sens où seul le mal absolu peut être inintelligible. » (Hacking, 2006, p 96). Ce, alors qu’elle était totalement absente de l’idée de « cruauté sur enfants ».

C’est durant les années 1970, qu’arrive en effet, enfin, la question des abus sexuels sur enfants. « On pensait autrefois que les auteurs d’agressions sexuelles n’étaient pas des familiers. (…) Les agressions sexuelles touchaient toutes les couches sociales mais épargnaient les liens du sang. Cependant, des bébés étaient battus dans leur propre famille ! Pourquoi pas alors des agressions sexuelles au sein de la famille ? Un amalgame entre ces deux idées, l’abus interne à la famille et l’agression sexuelle, commença à se produire. L’agression sexuelle à l’intérieur de la famille nous ramenait à l’inceste. » (Hacking, 2006, p 102).

Et c’est « Florence Rush, une assistante sociale déjà impliquée dans les mouvements féministes, qui, la première, réalise cette synthèse. Dans la conférence qu’elle prononce le 17 avril 1971 à New-York – devant des centaines de femmes réunies pour assister aux assises du mouvement des radical feminists, consacrées aux viols -, elle lève le voile sur les abus sexuels de l’enfance. Elle démontre avec force, en se fondant sur son expérience professionnelle auprès de fillettes violentées, que les maltraitances infantiles sont très souvent sexuelles, qu’elles préfigurent le sort des femmes dans la société et que la lutte contre ce phénomène délibérément ignoré est aussi, si ce n’est d’abord, le combat des féministes. » (Fassin et Rechtman, 2007, p 124). Elle est alors la première à s’opposer à la doxa psychanalytique, poursuivent Fassin et Rechtman, en expliquant qu’à son avis, les souvenirs d’abus sexuels par des parents, subsistant ou revenant à l’âge adulte, ne sont pas l’expression de fantasmes oedipiens, mais des souvenirs réels. C’est de là qu’aux Etats-Unis partent les mouvements d’anciennes victimes d’inceste choisissant de se nommer « survivantes de l’inceste ».

Mais, dans le même temps, Hacking remarque que « Un des puissants motifs qui se cache derrière le mouvement contre les abus sur enfant est la peur viscérale qu’inspire l’idée de la destruction de la famille américaine (…). La crainte d’une atteinte portée à la famille correspond au courant conservateur de l’activisme luttant contre les abus sur enfants. Il est contrebalancé par le courant radical des féministes, qui font de l’abus sur enfant un des visages du système patriarcal. La campagne contre les abus sur enfants a provoqué une coalition surprenante entre ceux qui s’attaquent à la famille traditionnelle et ceux qui redoutent sa dissolution. » (Hacking, 2006, p 95). Aux Etats-Unis, il y a donc eu une jonction, pensée par Hacking, ainsi que Fassin et Rechtman à sa suite, comme « contre nature », entre le mouvement féministe et des mouvances conservatrices, sur cette question de l’inceste. Fassin et Rechtman prennent, pour le montrer plus clairement, l’exemple de « la création des Parents anonymes, conçus sur le modèle des Alcooliques anonymes, [où] les « parents maltraitants » réapprennent les valeurs familiales, l’abnégation des mères, le dévouement des épouses. La défense de ces valeurs s’inscrit dans une vision naturaliste où la maltraitance est interprétée comme une aberration « biologique » du comportement humain. » (Fassin et Rechtman, 2007, p 123). Dans cette mouvance, il cite Child abuse and neglect, première revue scientifique exclusivement consacrée à la maltraitance des enfants, créée en 1977. Il relève combien elle est éloignée de la critique féministe de la naturalisation de la reproduction, par exemple. Et « Pourtant, alors que tout semble les opposer – l’idéal familial, les valeurs religieuses, la domination masculine, le rôle maternel prédominant des femmes, le respect des valeurs américaines ancestrales, le silence sur les abus sexuels -, les progressistes féministes trouveront dans le combat mené par les mouvements de protection de l’enfance maltraitée une convergence inattendue leur permettant de conquérir une nouvelle audience, cette fois légitimée par le traumatisme. » (Fassin et Rechtman, 2007, p 123). C’est en effet par la grille de description du viol en termes de « traumatisme » que se construit cette convergence qui semblait contre nature[8].

Mais ceci, aux Etats-Unis seulement : en France, nous n’avons pas de troubles de la personnalité multiple générés par les abus sur enfants comme peut, par suite, les étudier Hacking, et nous n’avons pas non plus eu de jonction équivalente. C’est ainsi que, aujourd’hui encore, les associations de victimes d’inceste sont pour la plupart construite sans connexion aucune avec les mouvances féministes. De même, les associations de défense des enfants maltraités telles enfance et partage n’ont, pour la plupart, aucun lien avec ces mouvances-là.

Est-ce ceci qui rend possible de penser l’inceste et la violence conjugale comme deux univers séparés, qui ne seraient jamais réunis dans le même foyer ? Nous verrons par la suite les difficultés, bien concrètes, induites par ce que soulève cette question que je pose là en passant.

Pour faire un historique autour de la maltraitance et de la protection de l’enfance en France, Hacking et Fassin ne nous sont plus d’aucun secours. Il nous faut revenir vers des personnes plus proches du terrain français : Catherine Sellenet, qui est psychologue, juriste, sociologue, chercheur au CREF de Paris X, et enseigne en sciences de l’éducation, et Jean-Pierre Rozencveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny, et également, notamment, vice-président du bureau international sur les droits de l’enfant.

Avant de commencer l’historique proprement dit, il me faut alors faire remarquer que Didier Fassin est « anthropologue, sociologue et médecin, professeur à l’université de Paris Nord et directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales », et que Richard Rechtman est « psychiatre et anthropologue, médecin chef de l’Institut Marcel Rivière (…) et rédacteur en chef de la revue L’évolution psychiatrique », selon la quatrième de couverture de leur ouvrage rédigé à quatre mains.

Pierre Bourdieu, dans son discours du 6 décembre 2000, prononcé lors de la remise de la Huxley memorial Medal for 2000, expose le concept « d’objectivation participante ». « Par objectivation participante, j’entends l’objectivation du sujet de l’objectivation, du sujet analysant, bref, du chercheur lui-même. Ce qui pourrait faire croire que je me réfère à cette pratique qui a été mise à la mode, il y a quelques années, par certains anthropologues, notamment outre-Atlantique : celle qui consiste à s’observer observant, à observer l’observateur dans son travail d’observation ou de transcription de ses observations, dans et par un retour sur l’expérience du terrain, sur le rapport aux informateurs et, last but not least, sur le récit de toutes ces expériences, qui conduit, bien souvent, à la conclusion, assez désespérante, que tout cela n’est jamais en définitive que discours, texte, ou, pire, prétexte à texte. » (Bourdieu, 2003, p 43)[9]. L’objectivation participante, c’est l’idée qu’il ne suffit pas d’expliciter l’expérience vécue du sujet connaissant, ou encore ses particularités biographiques propres. En fait, « L’objectivation participante se donne pour objet d’explorer, non « l’expérience vécue » du sujet connaissant, mais les conditions sociales de possibilité (donc les effets et les limites) de cette expérience et, plus précisément, de l’acte d’objectivation. » (Bourdieu, 2003, p 44). Limpide.

Pour sortir un peu du brouillard dans lequel, peut-être, nous a jetés cette définition, il faut lire plus loin que, « Ce qu’il s’agit d’objectiver, en effet, ce n’est pas l’anthropologue faisant l’analyse anthropologique d’un monde étranger, mais le monde social qui a fait l’anthropologue et l’anthropologie consciente ou inconsciente qu’il engage dans sa pratique anthropologique ; pas seulement son milieu d’origine, sa position et sa trajectoire dans l’espace social (…), mais aussi et surtout sa position particulière dans le microcosme des anthropologues. Il est en effet scientifiquement attesté que ses choix scientifiques les plus décisifs (sujet, méthode, théorie, etc) dépendent très étroitement de la position qu’il occupe dans son univers professionnel, dans ce que j’appelle le champ anthropologique » (Bourdieu, 2003, p 45). Pierre Bourdieu, peut-être parce qu’il n’a jamais exercé d’autre profession que celle d’universitaire « pur sucre », n’envisage pas ici que les chercheurs/euses puissent appartenir à plusieurs champs différents simultanément, et être ainsi acteurs/trices de leur évolution : hormis Rozencveig, qui n’est « que » membre éminent du champ de la protection de l’enfance, tou/te/s les autres auteur/e/s dont j’ai détaillé les titres sont ainsi « pluri-champs ». Par ailleurs, les quatre personnes citées travaillent dans des organismes de recherche parisiens, les trois hommes sont de surcroît dans des positions dirigeantes d’institutions, et pas uniquement d’institutions dans le champ de la recherche en sciences sociales. Rechtman est médecin chef, Rozencveig est président de son tribunal pour enfants. Quant à Fassin, en sus d’être médecin, il est directeur d’études à l’EHESS, une des écoles les plus prestigieuses dans le champ de l’anthropologie française.

Ce n’est, manifestement, pas du côté de l’EHESS qu’il faut chercher l’histoire de la protection de l’enfance en France, à ce jour. Au contraire, une lecture peu attentive des ouvrages de Fassin et Rechtman, pourrait laisser croire que l’inceste est devenu un « problème de société », omniprésent, qu’il y aurait des « personnalités multiples » partout, etc.

Or, en France, aucune trace, visible d’où je suis, de tout cela. Pourtant, transparaît à travers l’ouvrage de Fassin et Rechtman une influence de ces débats, à travers l’Atlantique, dans certaines sphères, telles les champs où eux évoluent professionnellement : c’est pourquoi c’est bien du côté, par exemple, de l’EHESS, qu’il fallait se tourner pour connaître ce pan-là de l’histoire de la protection de l’enfance en France.

A cet égard, Noiriel relate que déjà en 1898, « L’exemple américain est souvent évoqué par les parlementaires français. (…) Néanmoins cette internationalisation précoce de la réflexion sur l’enfance ne doit pas masquer la force des logiques nationales. » (Noiriel, 2005, p 162). Et, partant, aujourd’hui comme hier, il faut être vigilant/e/s à ne pas réduire l’histoire de l’Europe uniquement à celle de ce qui lui vient d’Amérique du nord.

C’est, donc, du côté de chercheurs/euses « plus proches (professionnellement …) du terrain français » de la protection de l’enfance, ainsi que de chercheurs/euses d’autres disciplines telles l’Histoire, qu’il faut que j’oriente à présent nos regards.

En France, sous la troisième République, « La protection de l’enfance a été un enjeu majeur des luttes ayant opposé les républicains aux conservateurs entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. Les partis hostiles à la République défendent alors un ordre social dont le principal pilier est la famille. Ils refusent donc énergiquement que l’Etat intervienne pour protéger les enfants maltraités par leurs parents. Selon eux de tels actes de barbarie sont rares et ne concernent que des milieux marginaux (saltimbanques qui prostituent leurs filles, ouvriers alcooliques et violents, etc). Pour le camp conservateur, il suffit donc de réprimer ces comportements contre-nature, et de moraliser les classes populaires en s’appuyant sur l’Eglise. La thématique de la « cruauté sur enfants » leur fournit les justifications dont ils ont besoin pour empêcher l’immixtion de l’Etat dans les affaires familiales. A l’inverse, le combat que les partis républicains mènent contre l’ordre ancien passe par une remise en cause de la toute puissance du père de famille, premier fondement du Code Civil. (…) A leurs yeux, les droits de l’individu (de l’enfant) passent avant ceux de la famille. Le pays des Droits de l’homme ne peut pas accepter que des parents indignes persécutent d’innocentes victimes. L’intérêt de la nation toute entière est en jeu, car les enfants maltraités deviennent fatalement de mauvais citoyens, des criminels ou des révolutionnaires. Tels sont, en substance, les arguments avancés par les partisans de la loi sur « la protection des enfants abandonnés, délaissés ou maltraités », adoptée le 24 juillet 1889. » (Noiriel, 2005, p 163).

Noiriel ajoute que cette loi, qui introduit la possibilité de « déchéance de la puissance paternelle », constitue en France le point de départ de la politique de protection de l’enfance. Elle est en outre d’une importance capitale pour la Troisième République car « aucune sphère de la société n’échappe plus désormais à l’intervention de l’Etat » (Noiriel, 2005, p 163). Ensuite, la protection de l’enfance étant constituée en problème politique légitime, sera simplement dénoncée l’insuffisance de la loi, pour proposer de nouvelles mesures, pensées comme pouvant être plus efficaces.

Pour Sellenet, à cette époque, « Trois catégories d’enfants sont [pensées comme] à protéger : les enfants placés chez des nourrices mercenaires, les enfants abandonnés et les enfants maltraités. La protection prend deux visages : elle lutte contre la mortalité infantile, mais aussi contre le risque d’asocialité qui fait peur à la société. La protection n’est pas totalement gratuite : elle affiche un double intérêt : l’intérêt démographique, et l’intérêt civil de préservation de la paix sociale » (Sellenet, 2006, p 23). Nous avions déjà remarqué, au passage, les légères nuances existantes entre la « cruauté sur enfants » telle qu’elle était décrite par Hacking, et par Noiriel. Chez Sellenet, nous pouvons noter l’absence de controverse sociale : ni partis Républicains, ni partis conservateurs, mais une société qui a des intérêts très pragmatiques à « protéger » les enfants. C’est pourtant bien de la même loi de 1889 dont il est question, chez Noiriel et Sellenet : ce sont donc leurs grilles d’analyse implicites qui diffèrent, nous montrant différents aspects du réel.

Pour Sellenet, trois lois font date dans l’histoire de la protection de l’enfance, la première étant la loi Roussel de 1874.

La loi Roussel est votée à l’unanimité. « Elle est le résultat d’une volonté politique qui rencontre un courant médical et scientifique en expansion. » (Sellenet, 2006, p 23). Cette loi concerne uniquement les enfants de moins de 2 ans lorsqu’ils sont placés chez des nourrices « mercenaires », « car seule la transaction financière justifie l’intervention de la collectivité » (Sellenet, 2006, p 24). Quant aux motivations avancées, elles « ne sont pas toutes dans le registre altruiste, et l’on peut dénoncer sans peine une « instrumentalisation de l’enfant » au travers de cette loi. A l’origine de cet intérêt subit pour l’enfant, des intérêts économiques et démographiques sont en jeu comme le rappelle Paul Strauss qui, avec Théophile Roussel, fut très largement à l’origine de la loi. (…) La parfaite comptabilité entre la protection de l’enfance et le redressement de la natalité, est énoncée sans faux-semblant. Si protection de l’enfance il y a, c’est que la nation est en péril, qu’elle doit faire des enfants et veiller à leur survie » (Sellenet, 2006, p 24). La famille nombreuse est alors valorisée « dans l’intérêt de l’enfant » : par exemple, « Pour Bertillon, seule la famille nombreuse permet de former le caractère, car « la coéducation avec de nombreux frères et sœurs est particulièrement précieuse ». » (Sellenet, 2006, p 25). Et l’auteure, qui parle aussi en fine connaisseuse du champ de la protection de l’enfance d’aujourd’hui, d’ajouter, comme en clin d’œil : « On l’aura compris à partir de ces discours d’archives, « l’intérêt de l’enfant » masque toujours des intérêts moins nobles, mais est-ce si différent aujourd’hui ? » (Sellenet, 2006, p 26). Elle nous fait, pour finir, remarquer que la loi Roussel préfigure la protection maternelle et infantile (PMI) qui existe aujourd’hui.

A cet instant, et avant de passer à la loi suivante, Jean-Pierre Rozencveig demande à apporter une précision, qu’il pense importante : « à partir de 1882, l’arrivée en masse des enfants à l’école publique permet de mesurer la dure condition qui leur est généralement faite. On ne dira jamais assez combien l’école rendue obligatoire est à la base de la protection de l’enfance » (Rozencveig, 1998, p 32). Et, tant qu’il a la parole, il peut aussi répéter, de façon peut-être plus crue, et partant plus claire, ce que vient de nous dire Sellenet : « Les lois sur la protection de l’enfance datent (…) de la fin du XIXe siècle (…). C’est l’époque où la France a besoin d’une jeunesse vigoureuse pour reconquérir l’Alsace et la Lorraine. Et puis, la deuxième révolution industrielle a déjà ses laissés pour compte. Ligues et œuvres bienfaisantes éclairent le sort des enfants meurtris » (Rosencveig, 1998, p 32).

La loi suivante est celle évoquée par Noiriel : la loi de 1889. Sellenet remarque que, là, « la tonalité est différente. Il est moins question de préoccupation démographique que de prévention du crime et de la marginalité. L’enfant exploité, perverti, maltraité, par ses propres géniteurs est en germe un criminel et un vagabond. ». Elle ajoute, immédiatement : « Le déterminisme est à l’œuvre dans cette anticipation négative du futur, mais pas plus qu’elle ne l’est dans les années 2000 chez ceux qui annoncent que « les enfants maltraités deviendront des parents maltraitants » » (Sellenet, 2006, p 26). Cette loi, qui permet au juge civil de déchoir le père de sa puissance paternelle, « n’est guère sévère pour le père, la mère, le tuteur qui exerce sur son enfant des violences physiques ou le prive de soins. Le magistrat applique simplement les articles 309 et suivants du Code Pénal qui répriment « les blessures et coups volontaires », faits punis au maximum par deux ans d’emprisonnement. » (Sellenet, 2006, p 27). Ceci, sachant que la brutalité physique est, à cette époque, pleinement admise comme mode éducatif, y compris dans les institutions. Même si « certains parents tentent de limiter les atteintes : « La seule chose que je demande c’est que mon fils ne soit pas frappé à la tête. Je sais très bien comprendre que les enfants sont très durs à dresser, le mien n’est pas plus sucré qu’un autre … je vous autorise malgré cela à ne jamais le manquer, lorsqu’il ne marchera pas droit car qui aime bien châtie bien, mais pas de coups à la tête, sur les fesses il n’y a pas d’os » » (Sellenet, 2006, p 28-29). Et à « cette violence ordinaire correspond le savoir des médecins qui notent que « le sang se portant vers la tête, la fustigation décongestionne très efficacement » [ou encore] « les coups calment les nerfs, ou encore régularisent la circulation du sang que la colère entraîne au cerveau (…) » » (Sellenet, 2006, p 28). Bref, la sanction physique, alors nommée comme constituant le droit de correction paternel, est jugée tout à fait légitime, ces châtiments étant utiles au maintien de l’autorité. Ce qui devient illégitime à cette époque, c’est son abus : « Il n’y a « abus de droit » que parce que la punition est trop forte, mais au fond elle reste fondée par la conduite de l’enfant » (Sellenet, 2006, p 30). Dans ces cas, les inculpés sont généralement punis par une amende. « Enfin, avec la dernière catégorie, nous entrons dans le champ du « véritable » délit. Les résumés parlent d’objets contondants, de brutalités inadmissibles, de coups portés sans raison, ou rejettent les raisons évoquées par l’accusé comme constituant un prétexte irrecevable. » (Sellenet, 2006, p 31).

Alors que Sellenet est révoltée par cette manière de voir les corrections, j’observe quant à moi qu’elle est bien plus affinée que celle qui prévaut aujourd’hui, et qui oppose simplement l’existence de coups à leur absence, sans distinguer s’ils relèvent d’une logique de sanction, ou bien d’une logique qui transparaît dans ce que nous dit Sellenet en évoquant « le véritable délit » : une logique de coups « portés sans raisons ». Sans raisons ? C'est-à-dire pour quelles raisons, autres qu’une haine ainsi exprimée, physiquement, envers l’enfant ? Dans le monde de brutes que nous décrit Sellenet, la distinction était encore faite, entre la haine vis-à-vis d’un/e mineur/e, et la sanction d’un acte commis par ce/tte mineur/e. En l’an 2000, la haine d’un parent envers son enfant, exprimée et infligée via des coups et/ou des mots, serait-elle devenue un impensé ?

Seule Hirigoyen avait tenté, à la fin du 20e siècle, d’évoquer cette possibilité à travers son concept de « harcèlement moral », concernant ces « mots qui peuvent tuer » (Hirigoyen, 2001). Ce, dans la famille aussi bien que dans l’entreprise. Mais le personnage diabolique qu’elle nous campait, le « pervers narcissique »[10], est resté cantonné à l’entreprise, dans ce qui a été retenu, juridiquement et socialement, du concept. Exit la haine entre apparenté/e/s, alors revenons à l’Histoire.

La dernière loi marquante de cette époque est celle de 1904, qui harmonise et élargit les précédentes.

Ensuite, il faut arriver en 1945 pour voir « Avec l’ordonnance de 1945, une autre vision de la protection émerge[r]. Il s’agit de protéger le jeune contre ses propres pulsions, ses propres tendances asociales. L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a été élaborée à la demande de résistants français qui avaient découvert, en prison, le sort des mineurs délinquants et s’en étaient inquiétés. (…) Le législateur ne fait pas mystère des considérations, plus médico-psychologiques que juridiques, qui orientent son texte. Il s’agit de créer une « juridiction spéciale pour juger les enfants » qui permette de « substituer aux mesures répressives des mesures d’éducation et de redressement » » (Sellenet, 2006, p 34). On note l’importance du regard médical et psychologique sur l’enfance, ici. En outre, les enfants délinquants sont conçus là comme étant des « enfants inadaptés ». « Il importe donc d’obtenir leur adaptation. Comment y parvenir ? En les éduquant. Mais, pour les éduquer, il est souvent indispensable de les soigner » (Sellenet, 2006, p 36).

C’est ainsi que la protection de l’enfance comprend, clairement, la protection de l’enfance délinquante, et « L’opinion se divise (…) sur le fait de savoir si l’enfant délinquant est un enfant victime qu’il faut protéger, y compris de lui-même, ou un enfant qu’il faut sanctionner et punir pour protéger la société. » (Sellenet, 2006, p 36). L’ordonnance de 1945 met également en place, en toute logique, la généralisation de la mesure éducative : « les mineurs ne peuvent faire l’objet que de mesures de « protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ou de réforme ». La prééminence de la rééducation est ainsi affirmée. » (Sellenet, 2006, p 35). Enfin, elle crée une panoplie de mesures éducatives, essentiellement « une gamme importante de placements variés et gradués, destinés à répondre à tous les besoins. » (Sellenet, 2006, p 35).

Pour Noiriel, la période historique étudiée s’arrêtait au début du 20e siècle. Pour Sellenet, après l’ordonnance de 1945, il y a les procès d’Outreau et d’Angers, c'est-à-dire les années 2000.

Il nous faut donc donner la parole à Jean-Pierre Rozencveig pour avoir la suite de l’histoire.

Paradoxalement, cette suite est beaucoup moins scandée par les lois, alors même que celui qui la raconte est juge pour enfants : nous revenons à une histoire plus sociétale, que nous avions abandonnée durant les années 1960, aux Etats-Unis, autour de pédiatres et de leurs radios, puis durant les années 1970, sur le même continent, avec Florence Rush.

« Le rapport de la Fondation pour l’Enfance (1979), les premiers travaux de l’AFIREM [association regroupant des travailleurs/euses sociaux/ales autour de l’analyse et de la lutte contre les maltraitances sur enfants] créée par le Dr Strauss, pédiatre hors du commun aujourd’hui disparu et l’histoire du petit David (1983) sorti opportunément du placard où l’enfermait sa mère contrainte de le cacher aux yeux de son beau-père, sont à l’origine d’une remobilisation publique qui a re-légitimé les praticiens de terrain à travers notamment les circulaires de février et mars 1983. Puis, tout naturellement, en 1985, après avoir « osé parler de la violence à enfants », on a pu enfin abattre le tabou de l’inceste et des violences sexuelles à enfants à travers une campagne de sensibilisation lancée par les Affaires Sociales en articulation avec le réseau associatif » (Rozencveig, 1998, p 31).